Massima espansione etrusca in Italia

Grandi Classici Cultura I Grandi Classici Cultura Didattica Educazione

Cultura Arte

Creta e Micene Il Gotico Il Manierismo Il Modernismo Il Rinascimento Il Romanico La Pittura Veneta La Tarda Antichità L'Alto Medio Evo L'Antica Grecia Le Evanguardie Le Origini Le Ultime Tendenze L'Espressionismo L'Età Barocca L'Impressionismo L'Italia Etrusca L'Italia Romana Neoclassicismo Ricerche Complementari Romanticismo e Realismo

![]()

![]()

CULTURA - ARTE - L'ITALIA ETRUSCA

INTRODUZIONE

Nonostante la civiltà etrusca sia stata studiata sin dal XVIII sec. ancor oggi si discute sulle origini di questo popolo: se ci domandiamo infatti chi fossero veramente gli Etruschi non sappiamo dare una risposta definitiva.Il fatto che fino a pochi anni fa la più grande civiltà preromana si presentasse a noi con il volto affascinante ma, al tempo stesso, cupo ed enigmatico del culto funebre, ha contribuito non poco ad alimentare quell'alone di mistero che da sempre grava sugli Etruschi.

Solo in tempi recentissimi gli studi e le ricerche archeologiche hanno dissolto ogni dubbio sul presunto isolamento culturale in cui si credeva fosse vissuto questo popolo nell'Italia antica.

I contatti spirituali, culturali e storici con altre popolazioni a loro contemporanee si sono fatti sempre più evidenti, cancellando così l'immagine del «mondo etrusco» venuto dal nulla e cresciuto in uno splendido e misterioso isolamento.

Fin dall'antichità sono fiorite numerose ipotesi circa l'origine degli Etruschi: alcuni sostenevano una loro provenienza dall'Asia Minore, dalla Lidia (Erodoto) o forse anche da regioni più interne; altri (Dionigi di Alicarnasso) li ritenevano invece originari del territorio nel quale abitavano.

Largo credito tra gli etruscologi ha oggi l'opinione che questa civiltà sia stata il risultato del convergere di varie correnti di migrazione, fuse etnicamente con le realtà indigene.

Comunque sia, è certo che il popolo etrusco compare in Italia nell'VIII sec. a.C.: dopo aver occupato la regione del Lazio settentrionale e della Toscana, si spinge presto a sud, in Campania (Cuma e Pompei).

La presenza etrusca appare inoltre ben documentata anche in Umbria (Orvieto e Perugia), in Emilia-Romagna (Marzabotto, Bologna e Spina) e Lombardia (Mantova).

L'organizzazione politica degli Etruschi si articolava in città, rette da capi locali e legate tra loro da rapporti federativi e vincoli religiosi.

![]()

![]()

La civiltà etrusca si dislocò quindi in numerosi centri urbani, ciascuno con un proprio territorio, caratterizzato da forme specifiche dell'attività artistica e culturale.

Tipica è la collocazione di alcuni grandi abitati (Cerveteri, Tarquinia, Vulci) non affacciati direttamente sul mare, come le colonie fondate dai Greci, bensì posti nell'immediato entroterra, sicché ciascuno era servito da uno o più centri sussidiari di carattere portuale.

Un centro situato sulla costa era invece, più a nord, Populonia, particolarmente valorizzata, come mostrano le nuove scoperte, dall'attività mineraria connessa allo sfruttamento del ferro proveniente dall'isola d'Elba.

Le città, specie quelle dell'Etruria meridionale, che si sono rapidamente inserite nel flusso dei commerci marittimi, vedranno il periodo di maggior fioritura tra il VII e il VI sec. a.C.

La straordinaria scoperta a Pyrgi di tre lamine d'oro scritte in etrusco e in punico ci dimostra l'esistenza di uno stretto rapporto tra i due popoli.

Alleati con i Cartaginesi, gli Etruschi manterranno per alcuni secoli il dominio del Tirreno infliggendo ai Greci un notevole scacco nelle acque corse di Alalia nel 540 a.C.

La decadenza di questo popolo inizierà dopo la sconfitta navale di Cuma (474 a.C.) in parallelo alle prime vittorie dei Romani.

Gli Etruschi, dopo aver perso l'accesso all'Italia meridionale, si ritirano nei territori del Nord: inizia così una fase di conversione dall'economia mercantilistica a quella agraria basata sul latifondo.

Nel II-I sec. a.C. non vi sono più in Etruria città autonome; la civiltà etrusca verrà totalmente assorbita quando i capi delle famiglie ancora superstiti dopo le stragi di Silla a Chiusi e di Ottaviano a Perugia si trasferiranno a Roma.

Qui si amalgameranno definitivamente ai Romani, accettandone la lingua, le leggi e il potere.

Si dissolve dunque anche quest'ultimo elemento del «mistero» etrusco, ossia la leggenda che vuole questo popolo scomparso nel nulla, mentre appare evidente che seguì il destino comune a molti altri gruppi etnici, confluiti nello Stato romano vincitore e unificatore della penisola italica.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

Massima espansione etrusca in Italia

Nostra principale fonte di conoscenza sugli Etruschi resta la produzione artistica ed artigianale che si caratterizza per la spiccata componente greca, specie nella prima fase, oltre che per l'apporto orientale e per l'elaborazione autonoma ed originale di vivace tono popolaresco.

La pittura funeraria, la scultura a tutto tondo e a rilievo, la bronzistica, gli oggetti di oreficeria, la ceramica lavorata in forme varie e raffinate appaiono le più significative manifestazioni artistiche di questa civiltà.

LA PITTURA

Mentre le città di Vulci, Cere e Veio eccellono soprattutto nella scultura, Tarquinia si distingue per una scuola di pittura qualitativamente superiore a quella di tutti gli altri centri etruschi. Le celebri tombe di Tarquinia hanno un interesse artistico eccezionale: contengono infatti le uniche pitture antiche che possediamo degli Etruschi. Eseguite generalmente a fresco su di un sottile strato di intonaco (dopo la preparazione di un disegno a graffito), esse si sviluppano dal VI al I sec. a.C., dimostrando una forza vitale, un'arguzia, un senso decorativo e coloristico notevoli. Le scene di vita domestica (Tomba del Triclinio, Tomba dei Leopardi), di giochi e feste funebri (Tomba degli Auguri), di caccia e di pesca (Tomba della caccia e della pesca) ci restituiscono intatta la visione di un'esistenza gioiosa e serena. Allorché però l'orizzonte politico iniziò ad oscurarsi in relazione alla guerra con Roma anche il linguaggio pittorico espresse il senso di angoscia incombente, come ben appare nelle raffigurazioni della Tomba dell'Orco (IV sec. a.C.) e della Tomba del Tifone (II-I sec.). Qui la concezione dell'aldilà diviene paurosa e terrificante, imperniata sulla mostruosità: compaiono sulle pareti demoni alati (Charun e Tuchulcha) e creature infernali, pronti a recidere a proprio piacimento la vita umana, sottolineando così l'inesorabilità delle leggi che governano l'Ade.LA SCULTURA

L'unico artista etrusco di cui le fonti ci conservano il nome è Vulca, autore degli acroteri (elementi ornamentali del frontone) e delle statue di culto in terracotta del tempio capitolino a Roma e dei gruppi fittili del tempio di Portonaccio a Veio. Queste terrecotte, oltre a confermare le antiche notizie sulla attività di una scuola particolarmente fiorente alla fine del VI sec. a.C., diedero per la prima volta la documentazione di una statuaria etrusca di grandi dimensioni. Proveniente dal gruppo raffigurante «Eracle in lotta con Apollo per il possesso di una cerva», originariamente collocato sulla trave centrale del tempio del Portonaccio, è la famosa statua di Apollo (510-490 a.C.). Di evidente derivazione da modelli greci (ionico-dorici), l'opera presenta elementi tipici del gusto etrusco come rivelano la straordinaria vitalità della dinamica falcata, lo scatto del polpaccio e l'espressione animalesca, quasi ferina, del viso. La grande maestria degli scultori di Cere raggiunge una finezza eccezionale nei famosi Sarcofagi (in realtà urne cinerarie) cosiddetti degli Sposi, raffiguranti una coppia di coniugi sul letto da convito, di cui ci restano i due splendidi esemplari custoditi al Louvre (Parigi) e al Museo di Villa Giulia a Roma. In questo capolavoro della plastica fittile (cioè della scultura in argilla) del VI sec. sono evidenti gli intenti dell'artista impegnato a rendere gli straordinari contrasti tra le superfici levigate delle membra e della «kline» e il minuto gioco dei panneggi con le pieghe tubolari. Fanno spicco le teste, dal cranio allungato, i lineamenti spigolosi e le linee dure e taglienti degli occhi a mandorla e dei contorni del volto. Tra le opere etrusche più celebrate e più belle si ricordano le due sculture bronzee della Lupa capitolina (Roma, Museo dei Conservatori, fine del VI sec. a.C.) e della Chimera di Arezzo (Firenze, Museo Archeologico, 380-350 a.C.). Comune alle raffigurazioni dei due animali è un misto di realismo e stilizzazione (asciuttezza del corpo, ciocche schematiche della criniera), oltre ad una ricerca di forza espressiva rivelata dal minaccioso atteggiamento delle fiere.ARTI MINORI

Fibule, collane, bracciali e altri splendidi gioielli provenienti da principeschi corredi funebri (eccezionale quello della tomba Regolini-Galassi, VII sec.) testimoniano un livello di civiltà elevatissimo e il lusso della classe benestante.La tecnica di lavorazione a rilievo e granulazione è detta anche «a pulviscolo»: tanti piccoli granuli d'oro accostati e saldati su di una lamina aurea a comporre figure e motivi di effetto ornamentale.

Già conosciuta a Creta e nella Grecia d'età geometrica ed orientalizzante, questa tecnica acquista con gli artigiani etruschi particolare raffinatezza e suggestione.

Colpisce lo stile barbarico di questi preziosi monili che, accanto a forme geometriche astratte, presentano anche elementi iconografici desunti da una fantasia zoomorfa (ossia da un repertorio di immagini leggendarie di animali) tipicamente orientale: grifi, mostri, pantere, leoni, sfingi, serpenti.

Allo stesso modo gli oggetti in avorio (dadi, manici di flabelli ecc.) confermano i contatti commerciali tra l'Etruria e l'Oriente.

Tipici della zona di Chiusi sono i canopi, così chiamati per la vaga somiglianza con gli omonimi recipienti egiziani contenenti i visceri del defunto.

Si tratta di urne cinerarie (od ossari) in bronzo, in terracotta o in bucchero, chiuse da un coperchio a forma di testa umana.

Talvolta anche il vaso assume la forma di busto umano grazie all'applicazione di braccia mobili alle anse (manici con la tipica forma ad S).

Interessa notare soprattutto la stilizzazione potente con cui sono rese le fisionomie delle persone incinerate.

Vaso etrusco a forma di testa umana

L'ARCHITETTURA

Di recente un insieme di scoperte sensazionali ha fatto emergere testimonianze relative alle città e ai palazzi in cui risiedevano gli Etruschi, contribuendo a gettare nuova luce su di un capitolo ancora sconosciuto o quasi della storia di questo popolo.Gli scavi compiuti a Murlo, Poggio Civitate (Siena), Acquarossa, Musarna (Viterbo), Satrico (Latina), Roselle (Grosseto) hanno fatto riemergere suppellettili e materiali architettonici e scultorei utili alla ricostruzione della struttura e dell'arredo delle case etrusche.

Uscita finalmente dal buio dei sepolcreti, la civiltà di questo popolo inizia a rivivere negli aspetti più immediati dell'esistenza quotidiana.

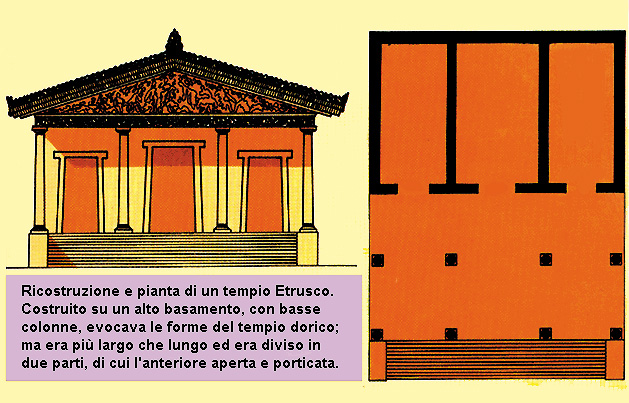

Per quanto concerne l'architettura religiosa, dalle descrizioni romane sappiamo che i templi etruschi erano simili al tempio greco prostilo e rivestiti di terrecotte colorate.

Statue decorative di notevoli dimensioni erano poste sui montanti del frontone e sul culmine del tetto, molto largo, lungo la trave portante, appesantendo notevolmente l'intera struttura, poco elevata in altezza.

Si trattava dunque di una architettura dalle proporzioni tozze e dalle coperture grevi.

Il frontone, originariamente vuoto, venne chiuso con lastre decorate ad altorilievo solo a partire dal III sec. a.C., e in età ellenistica sarà completamente occupato da grandi composizioni unitarie in rilievo policromo.

Le colonne etrusche, di tipo «tuscanico» derivante dal modello delle prime colonne doriche, presentano base rotonda, fusto non scanalato (ossia liscio, privo dei caratteristici incavi longitudinali) ed echino (parte del capitello dorico, a forma di cuscino) rigonfio.

Popoli italici ed Etruschi.

Prima dell'affermazione di Roma, intorno al primo millennio a.C., la penisola italica era abitata da vari popoli, diversi per lingua, religione, cultura ed espressioni artistiche. È possibile, tuttavia, individuare due grandi aree culturali: nelle regioni settentrionali e nell'Italia centro-meridionale.

Prima dell'affermazione di Roma, intorno al primo millennio a.C., la penisola italica era abitata da vari popoli, diversi per lingua, religione, cultura ed espressioni artistiche. È possibile, tuttavia, individuare due grandi aree culturali:

la prima è localizzata nelle regioni settentrionali, dalla Pianura Padana all'arco alpino, e mostra affinità con le civiltà dell'Europa centro-occidentale;

la seconda si estende nell'Italia centro-meridionale e comprende gli Etruschi, i Piceni, i Dauni, i Campani, i Lucani.

Nelle regioni centro-meridionali sono evidenti i contatti con le civiltà mediterranee e, dal VII secolo a.C., con i Greci stanziati nella Magna Grecia. Gli Etruschi, in particolare, avevano un'economia basata sull'artigianato e sui commerci, e proprio l'intensità degli scambi ha fatto della loro civiltà un importante elemento di unificazione tra le culture italiche e quelle degli altri popoli del Mediterraneo, in particolare i Greci e i Cartaginesi.

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()